3月30日は快晴、大隅地区の大根占・田代・有明へ、

31日は少し曇り気味の南薩地区の頴娃・知覧・枕崎・川辺へ茶園視察に行って来ました。

|

|

|

| ↑こちらは大隅に渡る垂水フェリーから撮影した桜島です。雄大ですね。 | ↑垂水フェリーの中で美味しいと評判のうどん! 開店と同時に一番に買いました(*^_^*) |

お天気にも恵まれ、段々畑の緑のグラデーションが深い緑や鮮やかな緑色に彩られ

キラキラ輝いていました。

※かごしまお茶マップ一般社団法人 鹿児島県茶生産協会様のサイトより

|

|

|

| ↑鹿児島県大隅半島 大根占の茶畑から見える開聞岳 |

↑鹿児島県南九州 大野岳から見える開聞岳 |

視察時は大隅から見える、海の向こう側の開聞岳と南九州は大野岳から見える開門岳を望めました!

新茶の準備でお忙しい中、お茶農家さんにご説明をいただきながら、

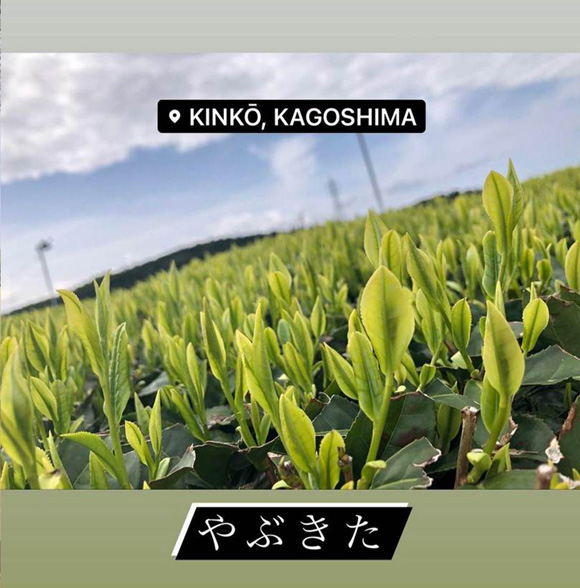

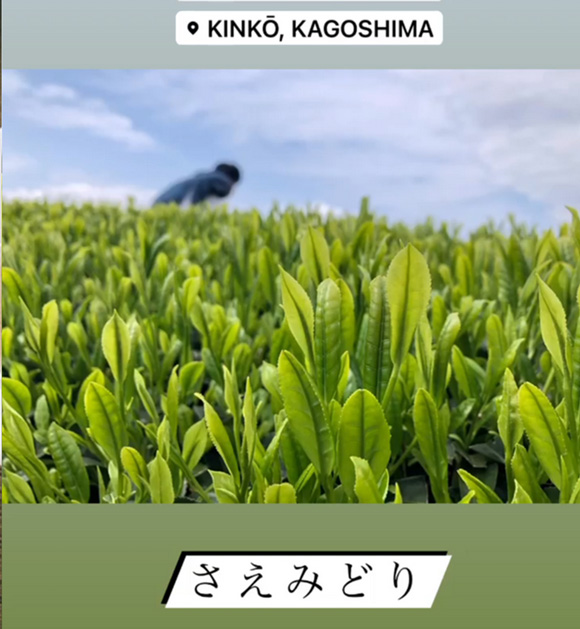

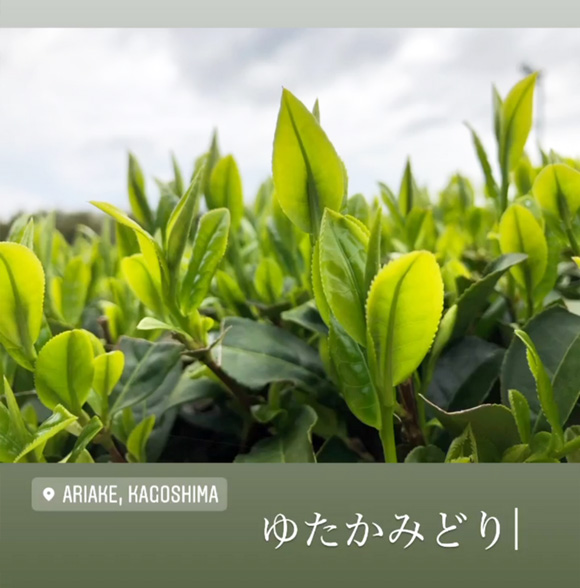

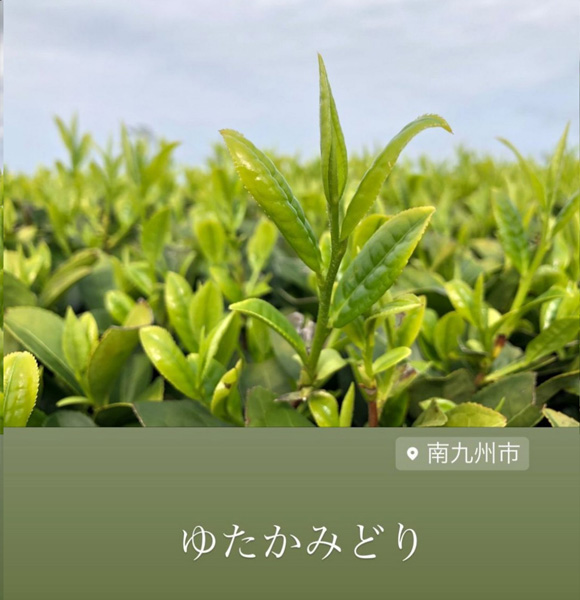

「ゆたかみどり」「さえみどり」「やぶきた」「茂2号」など品種の生育状況を見ることができました。

品種によっても生育の差があり、収穫時期によって早生(ワセ)種・中生(ナカテ)種・

晩生(オクテ)種といった3つに分かれ、収穫時期がずれると昨年もご説明したのですが

品種間の差は短くなっているそうで、あとは産地の差で収穫時期は違ってきているとの事。

地域によって土壌も違うように、緑色の茶畑も品種により同じ緑色でもそれぞれ異なります。

ゆたかみどり→  ←さえみどり

←さえみどり

茶葉の形状も品種ごとで異なり細長いものや丸みのあるものがあります。

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

視察中にタイミング良く被覆(ひふく)を掛けているところを見る事が出来ました。

収穫前の約一週間、写真のような黒い幕でお茶の樹を覆います。

被覆をすることでお茶の葉に降り注ぐ日光を遮るので、

お茶の樹は少ない光でなんとか光合成を行おうと葉緑素の働きを高め

葉の中のアミノ酸類や旨味のテアニンが増えます。

葉の色は鮮やかで濃い緑に変わり、アミノ酸を多く含む旨味の強いお茶が出来ると言われています。

専用の機械がないため人の手で覆いを掛けている様子は、思っていた以上にとても重労働。

鹿児島の茶畑は、平坦地茶園率が高く、乗用型摘採機の利用率が高いそうです。

摘採に掛かるコストは抑えられ、その分人の手を入れて被覆を掛ける事が出来るのだそうです。

皆さんの大変さを目の当たりにし、これだけの労力を掛けるからこそ美味しいお茶が出来るのだと

改めて感じる事でした。

|

|

|

|

萌芽期になると、霜が降りてないか、ファンが止まっていないかなど心配で深夜も見回りをされると

伺いました。

農家さんの苦労と愛情の詰まった鹿児島の新茶。風にそよいで大地にしっかり根付き、

すくすく成長している新芽を見るととても愛しい気持ちになります。

視察の合間に、茶寿の山「大野岳公園」の108段ある階段を登りました!

108歳の長寿を祝う「茶寿」にちなんで設置された山頂へ続く階段です。

「茶」の漢字は、十・十と八十八に分解でき、足していくと108になります。

階段を登った先は、360度の大パノラマで池田湖や茶畑も綺麗に見え絶景でした。

鹿児島観光にお越しの際は、ぜひ立ち寄って頂きたいスポットです。

|

|

|

|

2022年産の新茶は、

昨年の秋口は寒くなるのが早かったため茶樹の休眠が早く、

冬場の気温が平年に比べて低く推移し、安定した春のおとずれと遅霜がない状況です。

茶園の芽揃いも良く順調に育っており、色・味・香りの三拍子そろった新茶が出来そうです。

今年も美味しい新茶をお届け出来るのが待ち遠しいです。

新茶時期のお忙しい中、快く茶畑を案内してくださった農家の皆さん、本当にありがとうございました。

↓今回の視察でお世話になったお茶農家の皆さんです。↓